分页

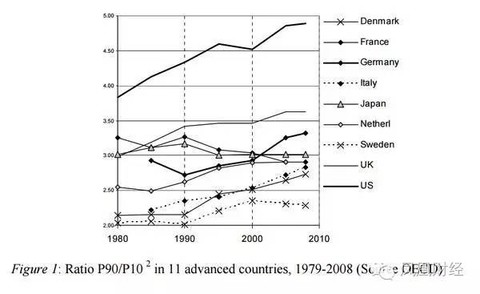

2、越有钱收入增长越快! 《二十一世纪资本论》的作者汤玛斯·皮克提认为,当今的资本回报率已经大于经济的增长率,这将会导致社会财富向少数人聚集。 也就是说,越有钱收入增长越快!经合组织(OECD)的统计数据验证了这一点。

最近30年,英美等发达国家的高收入群体和低收入群体收入都有所增长,但是高收入群体(政企管理者、金融从业者、IT从业者)的收入增长更快。 投资财富的积累犹如滚雪球,同样的速度下,雪球越大体积增长越快。 当王健林“先赚它个一个亿”的小目标刷屏时,你有没有算过:王健林身家2600亿,一个亿只占他总资产的0.04%,对他而言真的只是一个小目标啊! 而对于没有家产且年收入十万的年轻人而言,一个亿的小目标也不算太难,也就是不吃不喝工作1000年而已。 3、寒门再难出贵子 1980年,一个农民家的孩子踏进了北大的校门,邻里乡亲都以他为荣。 可他到了北京之后才发现: 自己没读过课外书,跟不上同学的聊天话题; 穿衣搭配非常土,女生找他扛包打水,理由居然是为了让自己的男朋友休息一下; 做个自我介绍,也被当众嘲笑,说他普通话讲得像日语; 除了插秧是能手,他一样都拿不出手。 就是这样一名农家子弟,他创办了第一家在美国上市的中国教育机构,他入选了“中国最具影响力的50位商业领袖”,他的名字叫俞敏洪。 寒门出贵子,逆境出英才,俞敏洪的人生经历书写了读书改变命运的传奇。 可是,如果俞敏洪再晚生几年会怎样? 北京大学教育学院副教授刘云杉统计1978年~2005年北大学生的家庭出身发现: 80年代中后期是农家子弟用知识改变命运的黄金时代,三成以上的北大学子出自寒门; 90年代中期农家子弟的比例开始下滑; 2000年之后,考上北大的农村子弟仅占一成多。寒门子弟进名校的通道正变得越来越窄。 农家子弟的名额都被谁占了? 权威期刊《中国社会科学》于2012年刊登了一篇研究报告《无声的革命:北京大学与苏州大学学生社会来源研究(1952-2002)》。 报告通过研究50年数据,得出了一个让全社会哗然的结论: 90年代后,考上北大的精英子弟比例快速攀升,这些社会精英只占全社会人口的1.7%,却有40%的北大学生诞生于这样的精英家庭。 寒门再难出贵子,精英扎堆进名校,这是马太效应的又一次胜利。 为什么80年代是农家子弟的黄金年代?因为高考是1977年才恢复的,随着时间的推移,马太效应日趋明显。 4、绝望的底层,高喊读书无用 前几天,有读者转给我一篇“半城”的文章,标题是《底层放弃教育,中产过度焦虑,上层不玩中国高考》。 在此之前,我早已在朋友圈刷到了这篇文章,因为标题实在太刺眼,而刺心的是,它反映的难道不就是现实吗? 作者余秀兰借中科院社会学博士后的一项调查得出结论:越贫穷越认同“读书无用”。 村庄贫困层认同度62.32%、农村中间层37.24%,年收入1万元以下的认同比例最高,于是作者用了这样的小标题来描述底层人民对待教育的态度——绝望的底层人民:干脆放弃高等教育。 作者的结论对吗? 对,虽然情理难容,但却在意料之中,不信我论证给你看: 论据之一:家里越穷,读书的代价越高。 2014年《经济学人》的一项报告指出:包括书本费用在内,高中三年的学费动辄数千美元——这往往超过了贫困农村家庭一年的收入。 论据之二:出身越底层,上的学校越差。 2014年,瑞典隆德大学的薄家珉(Benjamin Lillebrohus)的一项统计报告显示: 2012年复旦大学新招收的农村学生占比为10.36%,同济大学占比18.98%,天津大学28.14%,吉林大学32.27%,西北师范大学59.85%,南昌大学43.68%,喀什大学(原喀什师范学院)56.98%。 就像《南方周末》2011年的一篇报道中提到的那样:“出身越底层,上的学校越差”,这一趋势难以被逆转。 论据之三:学校越差,越难找到好工作。 当社会的教育起点越来越高,应届毕业生越来越多时,好工作的门槛也必然越来越高。 毕业生要面对的竞争对手,是人才市场中所有竞争同一岗位的人,所以对于三流大学的毕业生,“毕业即失业”已不再是笑话。 另一方面,无论寒门学子为上大学背了多少债,付出了多少代价,企业顶多只会表示遗憾,仅此而已。 对于底层人民而言,教育的高成本,低收益,导致了他们对教育的绝望。 5、海淀拼娃是怎么拼的 |